A Rocco Castagnoli, che non ho potuto conoscere

Il film si apre con una serie di inquadrature in plongée, sulla macchina nella quale si trova una coppia borghese (Anna e Georg), in viaggio con il loro bambino verso la casa al lago, dove arriveranno di lì a poco per trascorrervi una vacanza. L’occhio della macchina da presa li scruta dall’alto, in un incipit in cui il pedinamento della vettura, con modalità leggermente diverse, ricorda quello di “Shining” di Stanley Kubrick. In macchina, marito e moglie ascoltano musica classica, e giocano a indovinare a turno compositori e brani. Senza preavviso, l’armonia della musica classica è violentata da un brano extradiegetico imposto ad alto volume e in stridente contrasto: “Bonehead”, musica dissonante dei Naked City di John Zorn. Oltre a uno shock per lo spettatore, l’inattesa giustapposizione è segnale dell’imminente irruzione del caos. Introduce uno sconvolgimento, allude a un sovvertimento: sia della pace familiare, sia delle più ragionevoli aspettative.

Appena giunti alla casa al lago, mentre i coniugi sono alle prese con le faccende domestiche – lei in cucina, lui con la barca - due giovani sconosciuti si presentano alla porta e penetrano nella dimora, apparentemente mansueti, sin da subito inquietanti, con i loro modi esageratamente affettati che diventano rapidamente imprevedibili. È l'inizio di un terribile gioco al massacro. Che resterà immotivato. E non lascerà scampo.

Come nei film precedenti del cineasta austriaco, un quadro familiare, apparentemente idilliaco, viene fatto oggetto di una violenza totale. Immotivata, assoluta. Come preannunciato dalla musica, il caos irrompe nell’ordine. Il Male si impone ineluttabile.

Il sadismo di Haneke

Nel percorso d’autore di Haneke, “Funny Games” può essere preso ad esempio di una prima fase fortemente radicale nel modo in cui affronta la violenza, che precede le ultime pellicole – non certo meno radicali, anzi più intransigenti e persino più ardue da sostenere – con cui il regista nativo di Monaco di Baviera ha successivamente raccolto i riconoscimenti internazionali più prestigiosi (“Il nastro bianco”, 2009; “Amour”, 2012).

Haneke è un autore sadico. Anche se a volte chi lo afferma lo fa con cautela, quasi fosse un’onta (il che è indizio, a ben vedere, della specificità della provocazione morale di cui tutta l’opera del cineasta si fa portatrice). Ne siamo convinti: a Haneke non piacerebbe che si stemperasse il suo sadismo circoscrivendolo e circostanziandolo, preoccupati di giustificare l’intrusione – o la legittimazione – di un concetto scomodo. Un attributo che normalmente non viene ritenuto una qualità virtuosa. Haneke con la normalità non va d’accordo: la sua arte è per l’appunto scomoda. Tesa al sovvertimento.

Si tratta certamente di un sadismo morale, ma la connotazione etica non dev’essere intesa come un paravento, una sorta di paradossale aggiustamento di un vizio in virtù. La poetica di Haneke è di intransigente rigore etico e i suoi argomenti sono sempre veicolati da intransigenza estetica, impermeabile ai compromessi, che procede strettamente raccordata a quella etica. In “Funny Games”, lo vedremo subito, il cineasta si concentra su questioni estetiche, ragionando sulla messa in scena della violenza. Altrove, approfondisce aspetti di natura più squisitamente e direttamente afferenti la sfera dell’etica: non solo nelle opere più recenti, ma già nello straordinario esordio ufficiale nel cinema (“Il settimo continente”, 1989).

Giochiamo?

Haneke incarna quasi alla lettera le implicazioni della teoria, di ascendenza freudiana, secondo cui l’artista – colui che crea – sublima un istinto esibizionista (di conseguenza sadico, in una certa misura), laddove il fruitore dell’opera d’arte – il pubblico nel cinema – sublima un istinto voyeurista (e masochista).

A un livello più superficiale, Haneke utilizza i due ragazzi di “Funny Games” per “épater le bourgeois” (“meravigliare con parole e affermazioni paradossali, con atteggiamenti anticonformistici o spregiudicati, per il gusto di stupire e scandalizzare”, Treccani). “Funny Games” fa però qualcosa di più sottile che denunciare, al solito, le solite ipocrisie borghesi. “Funny Games” – come il titolo esplicita – chiama in causa il concetto di gioco. Un gioco che, come spiega Rocco Castagnoli nella sua monografia sul regista per OndaCinema, “non resta circoscritto alla diegesi del film ma esce dallo schermo chiamandoci in causa in prima persona”. L’allegoria antiborghese è evidente, “ma non è questo il punto” (Castagnoli): la questione è di natura teorica, metalinguistica. Prima che con le vittime designate, gli aguzzini giocano con il pubblico, rivolgendo lo sguardo in camera, ammiccando alla quarta parete, interpellandoci direttamente e manipolando le nostre aspettative. Uno dei due rivolge una strizzatina d’occhio in macchina; più avanti si rivolge direttamente a noi con queste parole: “Voi siete dalla parte loro: su chi scommettete?”, per aggiungere poi, provocatorio: “Pensate davvero che abbiano una possibilità di vincere?”.

I due ragazzi si presentano in abito bianco, apparentemente per partecipare a un incontro di golf programmato per l’indomani con i vicini. È lo stesso colore dei drughi di “Arancia meccanica” di Kubrick. Anche i loro modi affettati e leziosi, in particolare di quello che appare la mente della coppia, rimandano al fare forbito di Alex. Il parallelo non è fuori luogo, anche perché pure l’ostentata ricerca di complicità con il pubblico deriva da lì.

In questo gioco, Haneke ci fa vestire i panni delle prede, mentre ci costringe a guardare con gli occhi dei predatori. La posta in gioco diventa scoprire quanto saremo in grado “di reggere al film stesso, in un subdolo gatto-contro-topo nel quale però il topo, almeno prima dei titoli di testa, è convintissimo del suo essere predatore” (ancora Castagnoli).

Scopo di Haneke è smantellare la complicità che al cinema abitualmente si instaura fra spettatore e violenza. Complicità che, abitualmente, rende sostenibile la violenza. Prendiamo “Apocalypse Now” di Francis F. Coppola, e sentiamo come ne parla Haneke. Secondo il regista, “nella sequenza del massacro accompagnata dalla Cavalcata delle Valchirie di Wagner, sediamo nell’elicottero e spariamo sui vietnamiti e lo facciamo senza coscienza sporca perché non siamo affatto consapevoli di questo ruolo. È a questa innocente complicità che la violenza deve la sua presenza soffocante nel cinema” [1].

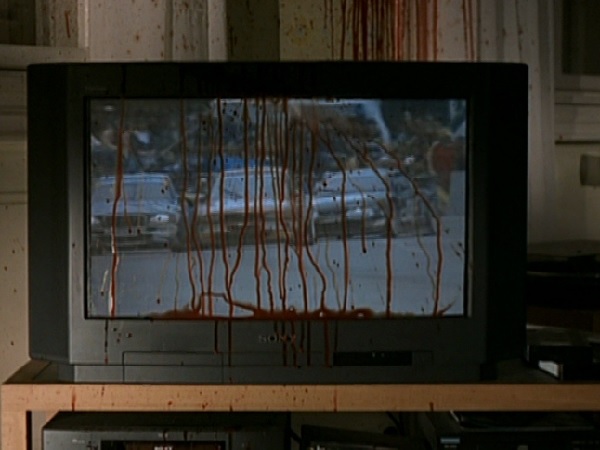

Cosa fa Haneke di diverso? Mette esplicitamente lo spettatore in una posizione di complicità con i carnefici. Una posizione scomoda e fastidiosa. Il fastidio è di natura scopica e morale, in egual misura. Di natura scopica perché Haneke, grazie al ricorso al fuori campo e al sonoro, ci priva della visione degli atti di violenza più efferati (quelli che, solitamente, al cinema, vengono mostrati): quando uno dei due aguzzini uccide il bambino, noi siamo in cucina insieme al suo compagno che si prepara un panino, salvo sentire le urla dalla stanza accanto. Il fastidio è di natura morale perché siamo costretti all’impotenza. Non smettiamo mai di parteggiare per le vittime, con le quali non viene mai meno la solidarietà. Mentre gli aguzzini ci ripugnano. Però siamo costretti, in maniera altrettanto costante, alla focalizzazione visiva e narrativa con il punto di vista dei carnefici, che si configurano come registi interni del film. Questa loro funzione viene resa esplicita quando, poco prima della fine, Anna riesce a impossessarsi di un fucile col quale spara a uno dei due, uccidendolo: il superstite, infastidito, afferra il telecomando della televisione, e… riavvolge il film, sino al punto in cui la donna ancora non ha afferrato il fucile. Dopo di che sta in guardia: la donna tenta di afferrare il fucile ma stavolta il ragazzo glielo impedisce. Il gioco di Haneke tocca qui il suo culmine: si svela in modo clamoroso la natura artificiosa di tutto il film, e diventa chiaro (insieme al fatto che la famigliola non ha speranze di sopravvivenza) che il regista sta giocando. E con questa sequenza Haneke dà soprattutto “un assaggio di quello che il film, sotto il profilo estetico, non vuole essere” [2]. Alla morte del ragazzo cui Anna spara, siamo portati a esultare. Riavvolgendo il nastro, e provocando così la nostra frustrazione, Haneke ci nega il piacere della vendetta, mettendoci platealmente di fronte al nostro istinto di godere della violenza. Sparando, Anna compie un gesto di autodifesa, tanto istintivo quanto giustificato, persino sotto il profilo giuridico. Invece, il sentimento di piacere che proviamo noi, nell’istante in cui il corpo del ragazzo viene devastato dalla fucilata, va ben oltre il mero sollievo.

Questa sequenza è l’unica in cui Haneke permette di assistere alla violenza. In tutti gli altri casi la colloca fuori campo. Ci nega (sadicamente) il “piacere” della visione, permettendo di osservarne solamente gli effetti. E questi effetti li mostra invece con intransigenza, che è anch’essa sadica. Come nel lunghissimo piano sequenza (dieci minuti algidi e insostenibili) in cui la macchina da presa immobile non stacca da Anna che, mani e piedi legati, lentamente riprende a muoversi nella stanza imbrattata di sangue dove è appena stato ucciso suo figlio. “Ad opporsi alla sregolatezza della violenza è una sorta di ferrea disciplina dell’immagine, un ascetismo della forma che la avvalora per contrasto” [3].

Haneke rifiuta le convenzioni di genere. Non può esserci happy end, nemmeno parziale come nel sottogenere home invasion in cui una delle vittime sopravvive. La cosiddetta final girl, per esempio. La “ragazza” di Haneke non sopravvive, ovviamente. Che sia ormai arrivata la sua fine viene lasciato presagire quando, sorto il sole, i due aguzzini si dirigono verso il lago con lei prigioniera. Poi la fine viene ancora fatta attendere, con ennesimo sadismo. C’è tempo anche per una nuova, breve illusione di rivincita: sulla barca, Anna trova un coltello, con cui tenta di liberarsi dai lacci. Uno dei due la vede, sorride, le sottrae il coltello e lo getta in acqua – in un ammiccamento al primo lungometraggio di Roman Polanski (ed è come ci venisse ripetuto: “Ancora vi illudete?”). La fine di Anna avviene senza preavviso, nel modo più inaspettato: viene rovesciata nel lago come un sacco, con gesto rapido e immediato, ancora una volta privando il pubblico del “piacere” di una visione “gratificante” della violenza. Ma la violenza è brutale e amara. Non è bella. Il modo in cui Anna viene liquidata è talmente rapido che persino l’altro ragazzo ne è contrariato. Ancora una volta, non è tanto l’assoluta gratuità del Male a rilevare, quanto la relazione del nostro sguardo con esso. Ne vorremmo di più, lo vorremmo più bello. A disturbarci veramente - ci dimostra Haneke - non è quanto il Male sia insensato, ma il fatto che, qui, sia privo di stilizzazione.

Funny Games, Usa. 2007

Non si può parlare di “Funny Games” senza affrontare il remake statunitense del 2007, che Haneke ha accettato fosse prodotto purché fosse stato lui a dirigerlo. E lo ha rifatto uguale, inquadratura per inquadratura. Questa scelta (radicale come da personalità del suo autore) ricorda quella di Gus Van Sant alle prese con il remake di “Psycho” (1998), che (a parte l’uso del colore [4] e ovviamente il ricorso ad altri interpreti) contiene pochissime modifiche rispetto al capolavoro di Hitchcock. E tuttavia l’operazione di Haneke solo a prima vista è assimilabile a quella di Van Sant; in realtà, si tratta di due gesti d’autore molto diversi. Van Sant si rapporta a un testo che è un capolavoro consacrato, rispetto al quale agisce in modo da elidere proprie velleità autoriali. Di solito, infatti, in un remake contano le differenze: nella misura in cui l’autore del remake introduce elementi di novità e si scosta dall’originale, lì va cercata la sua firma. Quella di Van Sant è una rinuncia con cui il cineasta “tende ad annullare la propria autorialità, a farla confluire per intero dentro quella di un autore dalla presenza carismatica” [5]. Il senso del film sta nell’esperimento di verificare se l’opera – girata uguale – reggesse nel presente, attualizzata, in un contesto sociale e stilistico completamente mutato.

Totalmente diverso il discorso per Haneke. Il regista austriaco non si raffronta con un testo sacro ma con un’opera propria; la sua intenzione primaria è di far restare il testo fedele a se stesso, e quindi al suo autore. Se Van Sant come autore si autocensura, Haneke si pone su un piedistallo. Afferma, neanche troppo implicitamente, che il proprio film del 1997 è ai suoi occhi talmente perfetto da non aver trovato alcun motivo di effettuare la più piccola modifica, a dieci anni di distanza [6]. E soprattutto, tutto questo Haneke lo fa inserendosi in una dialettica fra due modi di fare cinema quasi inconciliabili. Più che fra Europa e Usa, la dialettica è fra “autorialità” e cinema commerciale. Il cineasta coglie l’occasione di girare il remake statunitense per portare il suo discorso teorico sulla violenza sul terreno dove è più di casa proprio la violenza contro cui Haneke si pone in modo avverso.

Tra le poche differenze fra i due “Funny Games”, oltre a piccoli dettagli e naturalmente interpreti e stile recitativo, vi è il contesto ambientale: ma a cambiare è, soprattutto, il contesto cinematografico. Trasportare un discorso come quello di “Funny Games” del 1997 in territorio americano, mantenendolo intatto nella forma, assume un’intenzione precisa. Significa far deflagrare la provocazione hanekiana dentro la “fortezza” del cinema che è artefice della violenza cinematografica nelle forme e nei modi più popolari per gli spettatori di tutto il mondo. È come un cavallo di Troia, come portare una bomba a casa del “nemico” e divertirsi a farla esplodere.

[1] Michael Haneke, citato in A. Horwath, G. Spagnoletti (cur.), “Michael Haneke”, Lindau, 1998, p. 72.

[2] L. Gandini, “Voglio vedere il sangue. La violenza nel cinema contemporaneo”, Mimesis, 2014, p. 80.

[3] L. Gandini, ult. cit., p. 80.

[4] Il colore si pone come elemento di profonda differenza formale, con particolare riferimento a una scena – quella della doccia – in cui il b/n rendeva, nel 1960, più tollerabile la vista del sangue.

[5] L. Gandini, “Cinema e regia”, Carocci, 2006, p. 103.

[6] La tesi “il film è mio e non va cambiato” non è sufficiente a giustificare la scelta di rifarlo uguale inquadratura per inquadratura. Tanti altri registi hanno rifatto propri film, e li hanno modificati, cogliendo l'occasione per un'evoluzione stilistica. Haneke va oltre il principio che “il film è suo”: sostiene che l’opera deve avere un’identità formale non variabile. Così rischia persino di svuotare di senso il nuovo film. Ma a questo punto va riconosciuto che la radicalità dell’operazione si spinge sino alla provocazione di affermare che, ammesso e non concesso che il nuovo film sia “inutile”, non per questo può essere considerato meno valido, dal momento che è identico. È una copia, sì: ma è autentica (nel senso che l’autore è lo stesso).

26/05/2021

cast:

Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering

regia:

Michael Haneke

titolo originale:

Funny Games

durata:

103'

produzione:

Veit Heiduschka

sceneggiatura:

Michael Haneke

fotografia:

Jürgen Jürges

scenografie:

Christoph Kanter

montaggio:

Andreas Prochaska

costumi:

Lisy Christl