The Substance

di Coralie Fargeat

satirico, horror, drammatico | Regno Unito/Francia (2023)

Sette anni dopo “Revenge”, con cui aveva conquistato gran parte della critica, Fargeat firma uno dei film più sorprendenti dell’anno, “The Substance”. Premiato per la miglior scenggiatura a Cannes, il body-horror di Fargeat racconta di Elizabeth Sparkle (Demi Moore), una celebrity ormai cinquantenne, che assume una droga misteriosa, “una sostanza” appunto, in grado di replicare una versione migliore di sé stessa, di nuovo atletica, tonica, cioè giovane. La trasformazione in Sue (Margaret Qualley), però, comporterà degli effetti drammatici, irreversibili.

Blasé

“The Substance”, direbbe George Simmel, padre della sociologia, ribalta e conferma, in un gioco di opposti tra soggetto e oggetto, il cosiddetto “atteggiamento blasé”: Elizabeth è iper-stimolata in una dimensione al contrario frenata, aspecifica, atemporale, priva di riferimenti, in cui la regola dei colori e dello spazio sembra costruire un insieme deterministico ma inafferrabile. Ecco, allora, l’open space distopico in cui vive Elizabeth, affacciato su una Beverly Hills impalpabile, indifferente, blasé. Lo studio cromatico, invece, fa da padrone assieme a una geometria degli spazi ricercatissima, allegorica: dal cappotto giallo-invidia di Elizabeth, alla scacchiera-enigma del bagno, ai corridoi arancioni degli studi televisivi in perfetta prospettiva centrale, fino a quelli circolari, percorsi dalla camera a mano.

L’innesco di questo “metadialogo” tra forma e rappresentazione è la sequenza in cui Harvey (Dennis Quaid), il magnate dell’emittente tv, davanti all’orinatoio al telefono con non sappiamo chi, dice che è urgente rimpiazzare il volto storico del suo fitness-show (Elizabeth), perché ormai è troppo vecchia: Fargeat lo inchioda con un primissimo piano, quasi in fish-eye, come a voler sottolineare, appunto, quella che sarà da lì in poi la regola della storia, ossia la deformazione dei corpi e dello sguardo. A ciò, infatti, è legata l’intenzione anti-blasé della sovrastimolazione alla Lanthimos (anche nel recente “Don’t Worry Darling”), riassunta, tra tutte, nella sequenza in cui Elizabeth e Harvey sono a pranzo, immersi in una messa in scena sinestetica, nauseabonda, tra crostacei pucciati nella salsa rosa e mosche annegate nel bicchiere del vino.

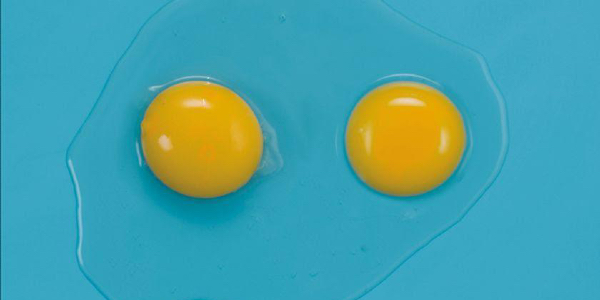

Nell’intercapedine tra forma e rappresentazione trova spazio il tema del duale, ribadito allo sfinimento, basti pensare al prologo sotto la camera a plongeé (abusatissima), in cui il tuorlo di un uovo è duplicato per mitosi (figura sotto). Più avanti, poi, una volta che Elizabeth avrà deciso di affidarsi alla “sostanza” per “svecchiarsi”, sarà proprio il suo corpo che, come per partenogenesi (parossisticamente cristiana), darà vita a Sue, la nuova protagonista del fitness-show “pump-it up". Anche questo tema, però, è apparentemente contraddetto dalla formula propagandista della “sostanza”, “ricordati che sei una sola”. Insomma, Fargeat procede per antitesi, per conflitto, fino a quello epico che occupa la parte finale della pellicola, tra la stessa Elizabeth e la giovane Sue – una sorta di rivisitazione di Oreste versus Elettra, parodia, non c’è dubbio, del cliché “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”.

Sette giorni

Se Eva è generata dalla costola di Adamo, Sue sbuca dalla schiena di Elizabeth, nella scena grandangolare simbolo di “The Substance” (figura sotto), che tematizza il parto e/o la rinascita, carissima a Fargeat già in “Revenge”. Rinascita che però è imposta sociologicamente a Elizabeth, è appunto possibile solo da un angolo, da una prospettiva – Harvey, a pranzo, tra i crostacei e la salsa rosa, le dirà che arrivati “ai cinquant’anni si smette di…”. In questo senso, l’horror puntella la narratologia del film, funzionale in ottica prostetica, cioè riguardo il corpo, di Elizabeth e di Sue – come, in “Reality+”, il primo cortometraggio della regista francese, lo era la bioingegneria. Da un lato, infatti, abbiamo la venerazione, devozione (“worship” dicono gli inglesi) dei glutei sodi di Sue, dall’altro, l’horror decompone, nausea, fino alla s-figurazione, il corpo di Elizabeth.

Interessante, a questo punto, la scelta operativa di Fargeat: a Elizabeth è permesso assumere le sembianze di Sue a patto che ogni sette giorni (altra parodia biblica) torni in vita la prima (si parla di “switch” nel film), pena il deterioramento irreversibile del corpo di Elizabeth. Tale proporzionalità – più Sue rimanda lo “switch”, più la gravità della pena aumenta in base ai giorni “rubati”, per contrappasso, come fosse un girone dantesco – lega epifenomicamente il corpo al tempo, e che questo, in ottica femminista, pesi più per le donne che per gli uomini per ragioni facilmente intuibili. Rispetto a esempi recenti come “Titane”, altro body-horror premiato a Cannes, in “The Substance” il femminile non è più fertile, l’over cinquanta è il punto di partenza di un’obsolescenza progressiva. Lo è, quindi, sia dal punto di vista biologico, sia da quello pubblicitario, di mercato.

Elizabeth lo comprende una sera: pronta a rivalutare sé stessa, decide di uscire con un vecchio conoscente del liceo secondo cui è “la più bella donna del mondo”; finirà, però, davanti allo specchio, rimestando il trucco, perché ogni volta che tenta di uscire di casa, nota il mega cartellone di Sue giganteggiare su Beverly Hills. È come se Fargeat vincolasse la sua protagonista a una realtà, quella estetica, che resta l’unica valida, almeno là fuori, in un mondo fatto di e da uomini. Parallelamente, Sue, durante la registrazione del suo show, ha l’illusione che una zona adiposa le sia scoppiata nei glutei, ma in realtà si tratta di una coscia di pollo che lei stessa estrae dal suo ombelico – si tratta di uno dei molti inframezzi onorico-surreali con cui la regista cuce temi e sottotemi, come quello dell’alimentazione e/o della dismorfia.

Fargeat, di sicuro, come qualcuno ha scritto, ha una poetica “intelletualistica”, ma che in “The Substance” non è aporica, fine a sé stessa, non cozza cioè con un cinema brutale, viscerale, fatto di suggestioni e un sonoro diegetico, come fosse iper-percepito dai protagonisti. Il prodotto è un mostro polimorfico che cede al suo stesso peso forse solo nell’esagerazione (voluta, attenzione) del finale. Se, infatti, l’epilogo di “The Substance” può sembrare stucchevole (e in parte lo è), la possibilità che la stessa Fargeat perdesse le redini della sua creatura era già evidente sin dall’inizio, come ogni Shelly che si rispetti. L’idea, insomma, si fa metafora, ma d’altronde, come si chiede Godard in “Adieu au Langage”, che differenza c’è tra le due?

24/09/2024

cast:

Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

regia:

Coralie Fargeat

titolo originale:

The Substance

distribuzione:

I Wonder Picture

durata:

141'

produzione:

Working Title Films, Blacksmith

sceneggiatura:

Coralie Fargeat

fotografia:

Benjamin Kracun

scenografie:

Stanislas Reydellet

montaggio:

Coralie Fargeat, Jérôme Eltabet, Valentin Feron

costumi:

Emmanuelle Youchnovski

musiche:

Raffertie