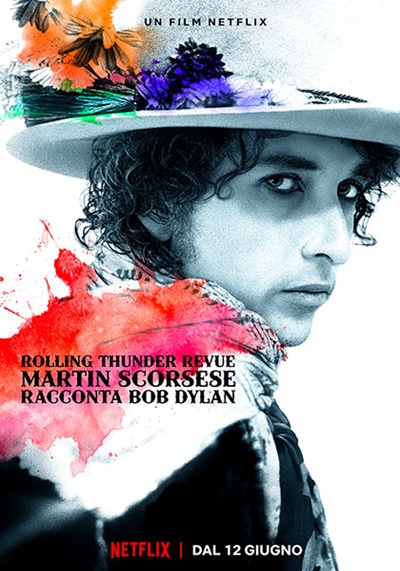

Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese racconta Bob Dylan

di Martin Scorsese

documentario, musicale | Usa (2019)

Prendiamo un illusionista: Georges Méliès. Prestigiatore, attore-funambolo nello spazio di una inquadratura. Regista di se stesso, per gli altri. Méliès alza il sipario del "Rolling Thunder Revue 2019", suggerendo regole e sovversioni della società dello spettacolo.

Tanti sono stati i grandi cineasti capaci di rendere la bugia uno stato artistico.

Nell’intento di documentare fasi salienti di una carriera nel momento di massimo fulgore, Martin Scorsese con "No Direction Home: Bob Dylan" restituiva la grandezza di Bob Dylan con metodologie piuttosto tradizionali e romanzesche, rendendo un ricco e straordinario omaggio all’Artista, ma lasciando però evidentemente intendere l’impenetrabilità nella mente del Genio.

Il percorso artistico della sua giovinezza ha prodotto una serie di etichette affibiategli capaci di generare un costante fraintendimento per un cantautore che, oltre le mode e i movimenti (politici, sociali, musicali), veniva anzi guidato da intuizioni e umori, da strade e traiettorie create e percorse secondo una ispirazione soltanto sua. Facendo di forzate visioni altrui il manico di un’arte, quella della provocazione, che da lì in poi mai lo avrebbe abbandonato. L’ambivalenza diventava così per Dylan un grande gioco, fertile terreno per il proprio moltiplicarsi, in tante possibili verità e altrettante menzogne. In una impegabile ed eloquente battuta iniziale dice "Non ricordo nulla del Rolling Thunder. È successo così tanto tempo fa che non ero neanche nato".

"Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese racconta Bob Dylan" giunge a quattordici anni di distanza da “No Direction Home: Bob Dylan” e ormai consapevole della inafferrabilità del personaggio, ne segna una sorta di sequel ma pure un contraltare. E così Scorsese, conscio dell’impossibilità di organizzare il materiale con l’obiettivo di costruire una sua verità, ha mescolato carte e prospettive con fare di un illusionista e con uno spirito proprio di quella provocazione dylaniana, peraltro suo complice nell’architettura generale, vero co-autore dell’opera.

Ma facciamo un passo indietro, riassumendo lo spazio che intercorre tra i due film, in un’assenza/sparizione - ritorno/continuazione che è parte stessa dell’Odissea dylaniana.

Dopo il fatidico e misterioso incidente in moto nell'estate del 1966, Dylan, all'apice della fama e dell'isteria che lo circondava, diventa il grande recluso d'America. Volta le spalle con un certo sprezzo al movimento culturale che, più o meno involontariamente, lui stesso aveva inaugurato e viene accusato dall'opinione pubblica di sottrarsi al suo dovere di "profeta generazionale". Nel frattempo si accorge di avere una famiglia e si dedica ai figli e ad una vita appartata. Dylan ritorna un artista vivo nel 1974, quando il proficuo tour congiunto con la Band rivitalizza la carriera sua e dei suoi fidati compagni canadesi. Bobby ritorna finalmente sotto i riflettori del music-dom e verso la fine dello stesso anno compone e registra una memorabile collezione di "canzoni d'amor perduto", presumibilmente ispirata al suo estraniamento dalla moglie Sara e destinata a diventare uno dei suoi album più celebrati: "Blood on the Tracks".

Ha più o meno qui inizio il "Bob Dylan secondo Martin Scorsese - Parte II". Che è costruito da una sfilza di binomi che sovente amano contraddirsi, che celano una dipendenza l’un dall’altro: vero/falso, vita/arte, pubblico/privato, spazi grandi/spazi piccoli, il Tempo/la Storia: ma si potrebbe andare avanti. E molte sottotrame non spiegabili con soluzioni definitive.

Difficile individuare le ragioni che hanno spinto Bob Dylan a mettere su il baraccone itinerante battezzato Rolling Thunder Revue. E' un revival di qualcosa? Una fuga dalla realtà? Il bisogno di un'avventura artistica "on the road"? Dylan era stato un giovane vissuto nel mito della beat generation, e si vedeva probabilmente come un poeta americano genuino e verace, un vagabondo con i jeans sporchi e i capelli arruffati, più di quanto si considerasse una rockstar da copertina. Il RTR è soprattutto una grande messa in scena semi-improvvisata ispirata (almeno nella facciata) agli spettacoli di varietà itineranti e al circo, dove il rock'n'roll, le maschere, il caos e uno spirito romantico-gitano sono protagonisti.

A posteriori può anche essere visto come un canto del cigno di un certo classicismo rock: nel 1975 gli artisti che salirono sul carrozzone appartenevano quasi tutti ad un epoca passata. La musica e il mondo erano cambiati e loro sarebbero diventati di li' a poco "vecchi" e irrilevanti. Sorpassati. L'intera operazione voleva essere straniante, bizzarra e "fuori dal tempo", ugualmente antica e moderna, ma non attuale.

Tutto ciò lo vediamo in modo obiettivo nel film di Scorsese che, utilizzando interviste e montando materiale inedito del fallimentare "Renaldo and Clara" (Bob Dylan, 1978) immette il caos del grande spettacolo nella caotica cornice storica degli Stati Uniti d’America del bicentenario, bagnata dalla vergogna dello scandalo Watergate.

Ed è proprio dal caos del dietro le quinte che emergono attimi e vicende di un corollario d’eccezione. Tra gli altri: la visita alla tomba di Jack Kerouac in compagnia di Allen Ginsberg , la giovane Patti Smith che fa le prove generali della sua poetica con il santino di Rimbaud, la nascita di "Coyote" di Joni Mitchell, accompagnata dalle chitarre di Roger McGuinn dei Byrds e dello stesso Dylan, la sempre commossa devozione di Joan Baez. Testimonianze di un motore artistico che non può mai limitarsi alle luci dei riflettori del grande palco.

Il documentario è arricchito, manipolato e reso di finzione da una serie di personaggi, eventi e rapporti interpersonali fittizi, ma al contempo quasi sempre verosimili. Risulterebbe ozioso districare in questa sede tutti gli artifici della tela intessuta da Dylan e Scorsese. Bisogna ammettere che l’essere devoto conoscitore del musicista aiuta la visione e facilita, forse, la piena comprensione dell’operazione stessa; che resta in ogni caso un audiovisivo accessibile e godibile, una caleidoscopica altalena di cinema, musica, spettacolo.

Ricorrente, l’oggetto e il tema della maschera: volti dipinti, mascherata con sembianze proprie, scambi di ruoli, maschere in plastica. La maschera è in primo luogo un’ arma, una barriera che genera l’inaccessibilità del protagonista. Ma è pure una filosofia, un oggetto per le creazioni degli svariati Sé: "la vita non è cercare se stessi, ma inventare se stessi" dice Dylan. E reinventare: come le sue canzoni che, nel solco della grande musica tradizionale d’America, sono sempre manipolabili, aperte all’interpretazione dettata dall’umore e dalle intuizioni del momento.

Il filtro della finzione è comunque marginale nei molti momenti musicali che Scorsese offre spesso nella propria interezza. Le esibizioni di Dylan e della sua big band sono eccitate, un po' clownesche, al limite dell'allucinato, il sound è pieno, l'atmosfera festosa. Non c’è finzione e non c’è cinema che tenga: l’immediatezza e l’emozione che scaturisce da tali pagine di storia della musica supererà sempre qualsivoglia artificio.

Contributi di Donato Capuano.

24/06/2019

cast:

Bob Dylan

regia:

Martin Scorsese

titolo originale:

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

distribuzione:

Netflix

durata:

142'

produzione:

Netflix, Sikelia Productions, Grey Water Park Productions

fotografia:

Howard Alk, Paul Goldsmith, Ellen Kuras, David Myers

montaggio:

Damian Rodriguez, David Tedeschi