La rabbia giovane

di Terrence Malick

drammatico, azione | Usa (1973)

...Me and her went for a ride, sir, and ten

innocent people died

From the town of Lincoln, Nebraska with

A sawed off .410 on my lap

Through the badlands of Wyoming

I killed everything on my path...

(Bruce Springsteen)

Quando il film uscì, A.D. 1973, fu scambiato e sbrigativamente catalogato fra gli epigoni di un nuovo sottogenere del cinema di azione. Fautore di un naturalismo d’ambientazione campestre, “On the Road”, che s’adombrava fra le produzioni piccole, medie e più o meno indipendenti, nell’allora corto alveo di quella che, nei libri di storia del cinema, verrà ricordata con il nome di New Hollywood. Erano film in cui il nuovo ribellismo giovanile di confusa matrice contro-culturale, stile New Left, si mescolava al retaggio libertario e ossessivamente nomade, itinerante dei vecchi gangster movie di Anthony Mann (“T-men Contro I Fuorilegge”,1947 e “Schiavo Della Furia”, 1948) e soprattutto Joseph H. Lewis (“La Sanguinaria”,1949 e “L’urlo Dell’Inseguito”,1953). Opere in cui il classicismo dell’azione violenta che caratterizza lo schema tradizionale dell’inseguimento poliziesco veniva spesso sabotato e pervertito, scavalcando lo steccato della linearità narrativa per giungere in territori filmici prossimi all’ellisse o alla circolarità, spesso assecondando i cascami e i rimandi, più o meno ben assimilati, propugnati dalle Nouvelle(s) Vague(s) europee e, più in generale, un certo (anti)climax sperimentale in voga nelle avanguardie.

Riguardo all’ondata di nuove immagini proveniente dalla nuova (o per certi versi vecchia) America, seguendo le tracce ormai sbiadite o datate di questo pur fecondo fermento, non è difficile individuare ed elencarne, a partire dal grandioso e inimitabile archetipo “Gangster Story” di Arthur Penn datato 1967, gli esempi più significativi: certo tutti ne riconoscono la matrice mitica e libertaria in “Easy Rider” (1969), ma spesso ci si dimentica di episodi come “Electra Glide” (girato nel 1973 e interpretato dal futuro Baretta e futuro imputato d’omicidio di primo grado, Robert Blake) del carneade William James Guercio, “Vanishing Point - Punto Zero” (1971) del discontinuo Richard C. Sarafian (citato qualche anno fa, con mano sorprendentemente felice, dagli Audioslave nel video di “Show Me How To Live”). Allo stesso modo sono opere affini: “Lo Spaventapasseri” di Jerry Schatzberg del 1973, “La Sparatoria” (1967) e “Strada A Doppia Corsia” (1971) di Monte Hellman, “Getaway!” di Sam Peckimpah del 1972, “L’Ultima Corvèe” (1973) di Hal Ashby.

Un canto del cigno in questo modo di intendere e rivisitare il vecchio cinema d’avventura e le nuove istanze socio-ambientali può essere considerato il tardivo contributo di “Una Calibro 20 Per Lo Specialista” (1974) di Michael Cimino e “L’Uomo Nel Mirino” (1977) di Clint Eastwood.

Mi concedo questa estenuante ma spero anche esaustiva premessa al fine di procedere con l’analisi dell’opera di Malick sul versante critico opposto rispetto a quello da cui si è soliti partire, e cioè specificando fin da subito cosa il film per assurdo non è, né può essere (se non in parte), a quali fittizie parentele non debba essere asceso, per affermarne, al contrario, totem abbandonato e frustrato dalla sabbia del deserto, il sentiero tortuoso e ammaliante tracciato dal suo singolare, geniale, inevitabilmente solitario, architetto (nel senso illuminista del termine).

Alla vigilia dell’uscita del suo primo film, Terrence Malick era un trentenne texano, nativo di Waco, una cittadina sul fiume Brazos, figlio di un dirigente di una compagnia petrolifera, laureato in filosofia a Harvard con una tesi su Heidegger, una breve esperienza come giornalista fra le colonne del “New Yorker” (per il quale seguirà in Bolivia il processo a Regis Debray giornalista francese, amico e sostenitore di Che Guevara). Un successivo, folgorante quanto furtivo interesse per il mondo del cinema lo porterà dapprima a iscriversi a un corso dell’American Film Institute (dove farà amicizia con Paul Schrader con il quale condividerà anche la passione per la filosofia), quindi a girare un corto intitolato “Lanton Mills”, interpretato da Warren Oates e Harry Dean Stanton (non a caso attori sia di Peckimpah che di Hellman) e infine fare lo sceneggiatore di professione scrivendo copioni per l’esordio alla regia di Jack Nicholson (“Drive, He Said”,1971) per la coppia Siegel-Eastwood (“Ispettore Callaghan: Il Caso Scorpio è Tuo!”, 1971) e Stuart Rosemberg (“Per Una Manciata Di Soldi”, 1972).

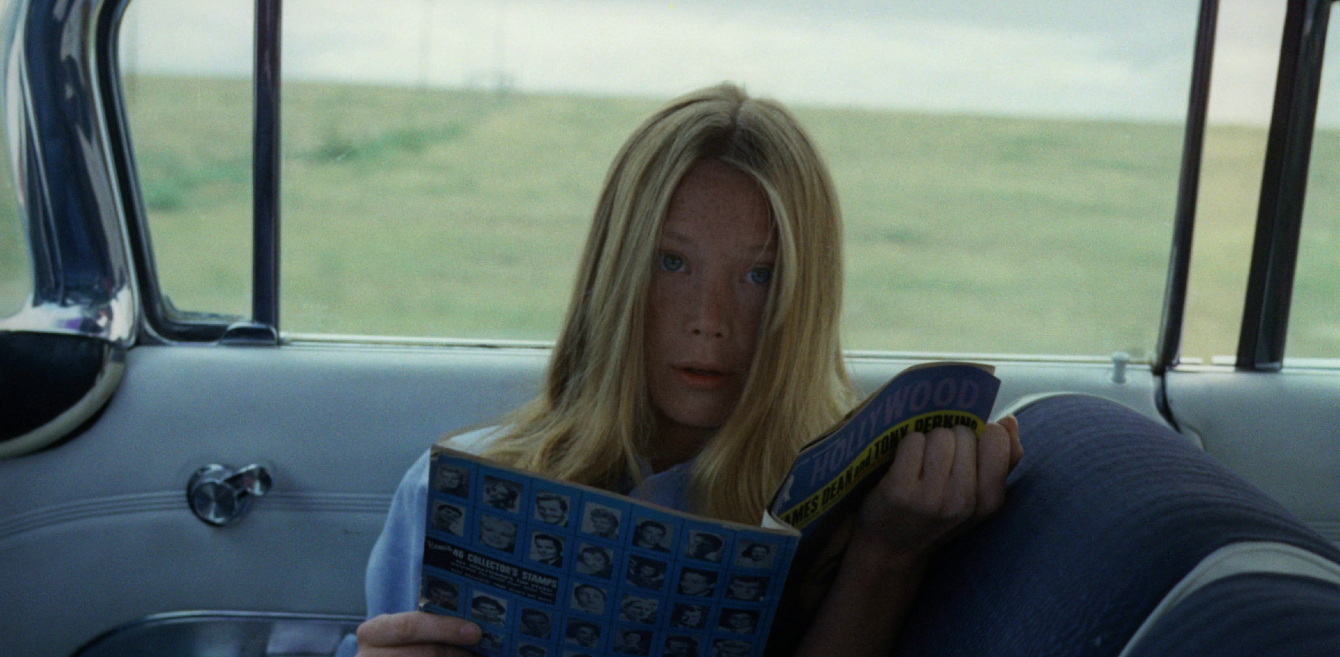

E arriviamo così, di nuovo, al 1973, anno nel quale, per meriti acquisiti sul campo e facilitato da un ricambio delle condizioni storico-produttive indubbiamente favorevole ai nuovi talenti, Terrence Malick ottiene la possibilità di esordire alla regia. A partire da una storia scritta di suo stesso pugno basandosi su un fatto di cronaca, il caso Starkweather-Fugate, e avendo a disposizione, in qualità di protagonisti, due future e giovanissime star quali Sissy Spacek e Martin Sheen e, come villain, l’ormai mitico e pluricitato Warren Oates, in quegli anni, vera e propria ambivalente icona di certo cinema d’azione e d’autore. E tracce d’ azione e d’autore non mancano, a suo modo, anche nel film di Malick, che racconta la storia di Holly e Kit, una ragazza e un ragazzo, due giovani che si incontrano per caso dopo che lei, appena adolescente, ha ucciso il padre con un gesto di ribellione inconsulta e quasi inconsapevole, descrivendone la discesa inesorabile, apatica, inconcepibile e quasi rassegnata in una spirale di delitti che divengono presto omicidi seriali consumati e lasciati alle loro spalle nel corso di una fuga attraverso le badlands, i territori talora falsamente edenici e rassicuranti, talora selvaggi, rocciosi ed aspramente simbolici del Sud Dakota e del Montana.

Tuttavia, le eventuali analogie con il filone precedentemente descritto, si fermano a questo punto della sinossi ed è evidente, fin dalle prime inquadrature, che a Malick interessa tutt’altro.

La totale mancanza di retorica e del ritmo narrativo, tipico in quegli anni, che andava sperimentando, attraverso il montaggio, nuove modalità percettive legate a una continuità narrativa modulata sugli staccati affannosi della musica rock (modernista o d’autore) è una scelta che consente al regista di operare continui scarti di tono, muovendosi attraverso rarefatte cortine fiabesche (la voce dolcemente atonale di Holly-Spacek che racconta l’intera storia ripercorrendo stralci di pensieri e frasi inchiostrate disordinatamente nelle pagine del suo diario). Squarci di un surrealismo sottotono e diremmo quasi “catatonico” e una straordinaria, elegantissima propensione per la figura retorica dell’ellissi, specie in riferimento alle scene di violenza eseguite e (non) mostrate con un misto di indifferenza e sbigottimento che riflette l’adeguarsi dei personaggi a una parabola già scritta, mandata a memoria e ripetuta alla lettera, con calma glaciale e senza odio.

Con una freddezza che può ricordare le introspettive e imperscrutabili cronache di una mente sociopatica descritte da Truman Capote nel suo capolavoro “A Sangue Freddo” (adattato per il cinema da Richard Brooks nel 1967 e ripudiato in massa da un pubblico assuefatto a un movente esplicito e al lieto fine).

È una scelta etica e filosofica, quella di Malick, prim’ancora che un approccio stilistico consumato e consapevole, è una visione della fragile condizione dell’uomo, essere debole, vuoto e turbato da proiezioni mentali estranee e incontrollabili che lo condannano a distruggere nell’impossibilità di creare, a uccidere nella facile, colpevole falsità di ciò che crede significhi conoscere e amare.

Un marchio indelebile per i suoi tre film successivi, girati nell’arco di più di trent’anni, “I Giorni Del Cielo” e “La Sottile Linea Rossa”, “The New World”. La prospettiva filosofica attraverso la quale Malick intaglia i suoi personaggi non è soltanto trascendentale e pessimistica, quanto sostanzialmente scettica, riduttiva e marginale nei confronti di qualsiasi ruolo, funzione o aspirazione essi possano animare su questa terra: i protagonisti di “La Rabbia Giovane” non sono altro che marionette mosse da un determinismo oscuro e assolutamente agnostico, sono minuscole presenze al cospetto del vero attore principe del dramma descritto: il mondo naturale, il selvaggio rimosso geologico, biologico e vegetale, pre-agricolo e pre-industriale, che caratterizza le riserve di paesaggio americano attraversate da Holly e Kit. I contorni intagliati delle grandi montagne all'orizzonte, la palude dimenticata dalla civiltà e le enormi distese di grano tempestate da un vento sempre presago e inquieto che spezza i silenzi dei paesaggi svuotati di ogni semiosi antropomorfica.

Questa disfunzionalità si avverte già nella differenza fra il titolo originale e la criminale, post-sessantottina, traduzione italiana (che tentassero di fare il verso a Pasolini, a Bertolucci o a Bellocchio? Ai posteri l’ardua demenza...): nel secondo caso, infatti, si fa riferimento a sentimenti e aggettivi umani come “rabbia” e “giovane”, appunto, mentre in origine l’asse semantico della riflessione è decisamente spostato dalla parte della natura e del contesto ambientale in quanto terra feroce, traditrice, cattiva appunto Badlands. Se la natura è dunque il soggetto eletto e ispiratore del film (e del cinema) di Malick bisogna prima di tutto sottolineare come questo regista-autore provveda radicalmente a spogliarla di ogni orpello paesaggistico rassicurante, di ogni clichè visivo o luministico volto a esaltarne la pacifica lussureggiante bellezza di luogo deputato al rifugio e alla palingenesi morale. Prosciugando così un fiume carsico in cui scorre una buona parte di quel pensiero americano che, partendo da una malintesa lettura di Rousseau e snodandosi lungo le anse delle opere di Thoreau e Twain (oppure ispirandosi ai libri per ragazzi con le storie di Nancy Drew, degli Hardy Boys, della Swiss Robison Family), non solo giunge fino alle rappresentazioni di Grant Wood e di Norman Rockwell ma lambisce anche le aspirazioni velleitarie e accomodanti della controcultura e di certa ideologia hippy (la New Age, fortunatamente, all’epoca muoveva ancora i primi passi...), ovvero la concezione della provincia solitaria e della vita rurale come di un “paradiso perduto (o sonnolento) che rifiuterebbe la violenza” (Coursodon-Tavernier).

Un’operazione simmetrica e speculare è compiuta da Malick anche nei confronti della coppia di protagonisti, e se Holly, cresciuta com'è a privazioni e polvere da sparo in luogo di spremute d’arancia e fantasie di merletti ricamati, sembra una "Piccola Donna" della Alcott che ha definitivamente smarrito il sentiero di casa March (e che, per di più, sottostima continuamente la curiosità dello spettatore: anziché parlare di quello che succede fra lei e Kit o di qualsiasi cosa possa minimamente interessarci, mentre la seguiamo spersi fra le badlands, non fa che parlarci delle cose che mangiano e del sapore che hanno, come se ognuno di noi, in fin dei conti, morisse dalla voglia di progettare una fuga così sanguinosa solo per distrarre la monotonia della propria vita), Kit ostenta una certa somiglianza fisica e movenze accentuate nell’imitazione di quell’icona del ribellismo giovanile e cinematografico “senza una causa” che è James Dean (anche se rivela un cinismo degno dell’Eisenhower più conservatore: “Tieni conto dell’opinione della minoranza, ma cerca sempre di andare d’accordo con quella della maggioranza” inciderà nel registratore trovato a casa di una delle sue vittime).

In un colpo solo, dunque, Malick si libera dagli ingombranti lacci di un’ottimistica visione filosofica e contemporaneamente recide le pastoie di una tradizione cinematografica classica, neo-classica e post-classica (fosse pure il post-classicismo modernista della New Hollywood).

Si colloca spiritualmente, oltre che fisicamente, fuori dalla logica del cinema tradizionale pur sorvolandolo e passandolo in rassegna, aspirando a una solitudine meditativa di stampo quasi epicureo, tracciando le premesse per un cammino lento, romito e alternativo nella riformulazione del concetto ontologico primordiale insito nel rapporto fra l’uomo e la natura, segnato dall’incapacità o dall’impossibilità di decifrarne, attraverso le azioni, il suo senso ultimo.

Come dire un’altra epoca e un altro cinema, rispetto a quello attuale, impantanato com’è nel pieno “sdoganamento” di nuove realtà digitali e virtuali, un cinema di cui Malick, dal suo splendido isolamento (a metà strada tra un Salinger e un Pynchon) ma confortato da una splendida puntualità progettuale, continua a essere un maestro privo di discepoli e a regalarci esperienze itineranti lungo l’unico tracciato epistemologico realmente percorribile in questo terzo millennio: un viaggio all’interno dell’uomo e del suo spettro di valori trascendenti che alcuni chiamano animo, altri anima.

03/07/2008