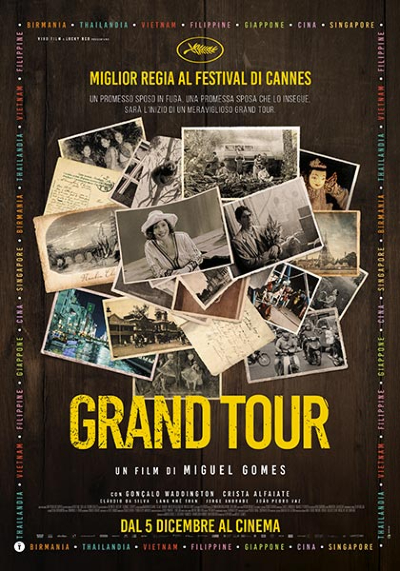

Grand Tour

di Miguel Gomes

drammatico, storico, sentimentale | Portogallo (2024)

"Grand Tour" s'inserisce come un tassello fisiologico nella ricerca antropologica che caratterizza la filmografia di Gomes, ampliando a dismisura i suoi orizzonti narrativi. La scelta è chiara fin dal principio: sfruttare la potenza delle immagini per connettere e fondere due realtà distanti più di cento anni, riducendo la coerenza cronologica a una superflua misura che costringe il flusso della natura umana in confini artificiosi. Un discorso portato avanti con sperimentazione e tipica voglia di innovare, creando un melting pot di generi cinematografici decisamente inusuale. Il punto di partenza è l’occhio documentaristico applicato a una storia di finzione, già visto in "Tabu" e questa volta diretto sull’Asia, trasportandoci nelle fondamenta culturali di vari Paesi (dalla Birmania alla Cina, passando per Vietnam, Thailandia, Singapore, Filippine e Giappone) con un collage visivo che restituisce la sensazione di un mondo movie massimamente edulcorato. A ciò si aggiungono sprazzi eloquenti di dramma storico e commedia a tratti surreale, costellati da tracce profondamente metacinematografiche.

Il punto di vista è duplice, frammentato nei due atti in cui si divide la trama: inizialmente seguiamo Edward, funzionario britannico a Rangoon, che decide di fuggire a causa dell’imminente arrivo della fidanzata Molly. Quest’ultima diviene la protagonista della seconda parte, imperterrita nel voler sposare l’uomo e quindi pronta a inseguirlo per un intero continente. La vicenda, ambientata nel 1917, disegna così due caratteri inconciliabili, quello di chi fugge dalle insicurezze e quello di chi rincorre forsennatamente i propri obiettivi, a loro volta destinati a non intrecciarsi e a disperdersi nella densità universale dell’ambiente che li ingloba. Tuttavia, è proprio nel modo di approcciarsi ai personaggi che "Grand Tour" mostra i suoi lati più deboli. L’intero racconto è condotto fin troppo semplicemente da voci narranti ridondanti e didascaliche, che rimangono fuori campo a osservare insieme allo spettatore l’eccessiva bidimensionalità che caratterizza i protagonisti, con cui diviene molto difficile empatizzare. L’esplorazione dell’animo umano condotta da Gomes rimane così in superficie, preferendo consapevolmente non addentrarsi nelle più intime profondità e trasformandosi in un escamotage che permetta al regista di sfogarsi artisticamente in un virtuoso esercizio di stile.

D’altro canto, è indiscutibile l’eccellenza tecnica che permea ogni reparto del film.

La regia compone con essenziale fluidità dei dipinti dallo splendore biforcato in due anime contrastanti e complementari: la ricostruzione in studio delle scene di finzione ricalca il sapore più esotico del cinema classico hollywoodiano, la cui controllata formalità lascia spazio a una maggior libertà, scevra da qualunque regime teorico, nelle sequenze di repertorio raccolte in territorio asiatico. Ricostruzione scenica e found footage si intersecano così attraverso un ritmo metronomico, grazie al montaggio che detta senza forzature il dialogo ideologico tra mondi solo apparentemente distanti, all’interno di un nucleo di alienazione febbrile sospinto dall’ipnotico tappeto di musiche e sfasamenti sonori.

Ancora più impattante è la liricità della fotografia (gestita addirittura a sei mani da Gui Liang, Sayombhu Mukdeeprom e Rui Poças): il bianco e nero prevalente è tra i più raffinati ed eleganti del cinema contemporaneo, un malinconico amalgamarsi di luci e ombre impresse sulla patina seducente della pellicola 16 mm, che sostiene la sospensione dimensionale della narrazione attraverso la sua ruvida pastosità. Tutto questo confeziona un vortice espressionista che risucchia lo spettatore, al quale non resta altro che lasciarsi trasportare dalla pura essenza cinematografica, all’interno di un’esperienza che ricorda più che mai la poetica visiva di Apichatpong Weerasathakul, seppur svuotata del suo radicale misticismo.

"Grand Tour" è dunque un film complesso e ambivalente, la cui identità ne rispecchia i saltuari intermezzi a colori: una grande ruota panoramica con una vista affascinante sull’intangibilità dello spirito orientale, ma che avvicinandosi ai suoi protagonisti si tramuta in un teatro burattinesco, a volte un po’ fine a sé stesso. Bisogna però riconoscere che il regista lusitano dimostra umilmente di non voler fare altro che abbandonarsi al godimento del mezzo artistico, regalando al pubblico un risultato forse non completo quanto i suoi lavori precedenti, ma comunque un divertissement cinematografico che stimola i sensi e sazia l’appetito cinefilo. Il prezioso invito di Miguel Gomes, elegiaco saltimbanco del cinema europeo, a perdersi totalmente nella fiera itinerante del suo sguardo appassionato.

21/12/2024

cast:

Cláudio da Silva, Crista Alfaiate, Gonçalo Waddington

regia:

Miguel Gomes

titolo originale:

Grand Tour

distribuzione:

Lucky Red

durata:

128'

produzione:

Uma Pedra No Sapato, Vivo Film, Cinéma Defacto, Shellac Sud

sceneggiatura:

Telmo Churro, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo

fotografia:

Guo Liang, Sayombhu Mukdeeprom, Rui Poças

scenografie:

Thales Junqueira, Marcos Pedroso

montaggio:

Telmo Churro, Pedro Filipe Marques

costumi:

Silvia Grabowski