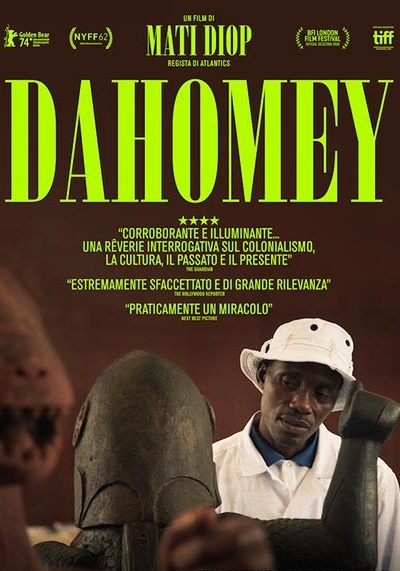

Dahomey

di Mati Diop

documentario | Francia/Senegal/Benin (2024)

I documentari incentrati sull'arte, per non risultare da un lato indigeribili a un'ampia fetta di pubblico e dall'altra troppo scontati alla più ristretta platea di intenditori e collezionisti, devono di solito barcamenarsi tra due registri espressivi, o sacrificarne volutamente uno e indirizzarsi così fin dalle prime battute verso la meta, con ritmo e cadenza narrativa che rischiano di risultare prevedibili e perciò stesso monotoni.

"Dahomey", della documentarista Mati Diop, premiato con l'Orso d'oro a Berlino 74, costituisce una novità poiché si rivolge allo spettatore con un duplice punto di vista che dà al documentario stesso un respiro più ampio, uno spettro d'indagine più ricco, liberando così le opere d'arte dallo stantio incasellamento spaziale e cronologico che si avverte ogniqualvolta si varca la soglia di un museo. Nel 2021 il governo francese ha restituito allo stato africano del Benin 26 artefatti sottratti dall'esercito transalpino nel corso delle campagne coloniali in quello che alla fine dell'800 veniva chiamato Dahomey. Il documentario, nonostante la sua schematicità e un ritmo che non presenta particolari sussulti, è caratterizzato dal fatto che alle voci (e dunque al punto di vista) dei Beninesi che discutono e si confrontano sulla restituzione degli artefatti, si alterna quella di una delle statue stesse: la ventiseiesima.

È soprattutto il punto di vista di quest'ultima, evocato come uno spirito ancestrale che ritorna alla terra dei padri, a rendere il documentario un prisma attraverso il quale sviscerare da una prospettiva inedita concetti quali colonialismo, schiavitù, libertà, memoria, tradizione, superstizione. Molteplici, inoltre, i canali sensoriali attraverso i quali vengono veicolate tali tematiche: si parla del retrogusto salmastro dell'oceano Atlantico, dello sferragliare delle catene. Dal punto di vista strettamente iconografico, le statue sono zooantropomorfe: i caratteri umani si mescolano a quelli animali, trasportandoci nel territorio animista che dà alle statue un'impressione di potenza belluina e sottigliezza filosofica al contempo. "Non rimuginerò più sulla mia prigionia nella caverna dell'uomo civilizzato", dice a un certo punto la statua, dimostrando di conoscere Platone.

La rievocazione della sottomissione coloniale avviene senza immagine alcuna, ma semplicemente attraverso le parole dell'artefatto, diventato griot e custode della memoria. La statua sembra riacquisire la propria dimensione non quando viene riposta in una teca del Palazzo Presidenziale, bensì quando percepisce i profumi e i suoni che si sprigionano dai giardini ad esso antistanti: il verde della vegetazione, cui non a caso risponde quello dei titoli di testa e di coda, è la dimensione cromatica dell'aspirazione alla libertà. Per spingere sull'immedesimazione del pubblico nella statua stessa, poco dopo l'incipit, la regista colloca la macchina da presa all'interno della teca e ci fa sentire il momento in cui questa viene prima chiusa, a Parigi, e poi riaperta, a Porto Novo.

Quanto alle discussioni sorte tra i giovani in merito alla restituzione del loro patrimonio artistico, le posizioni offrono un interessante spaccato della società beninese: c'è chi plaude ad essa come al parallelo ritorno degli afrodiscendenti nel continente nero; chi ritiene il museo un'istituzione occidentale tout court e quindi incompatibile con lo spirito e la destinazione strettamente religiosa delle opere; chi, animato da scetticismo, vede nella "generosità" di Parigi una manovra propagandistica; o ancora chi chiede di subordinare la promozione della cultura museale al miglioramento le condizioni di vita della popolazione.

Dal punto di vista dello stile di ripresa e montaggio, l'opera della Diop è piuttosto asciutta. Vi è solo da rilevare l'uso del ralenti, che in più sequenze contribuisce efficacemente a rappresentare un'atmosfera sospesa tra presente e passato, le due linee temporali lungo le quali si dipanano le parole della statua. Anche la musica, quando presente, favorisce con intermezzi lisergici il senso di raccoglimento e di dovuta concentrazione che accompagnano l'eloquio dell'insolita voce fuori campo. Come si vede, definire "Dahomey" un semplice documentario sull'arte rischia di essere riduttivo. Rovesciando la prospettiva, facendo in modo che sia l'arte a parlare dell'uomo e della storia, e non viceversa, la regista, con un film di poco più di un'ora, getta nuova linfa nel panorama del cinema documentario. Per quanto riguarda il confronto tra quest'opera e il suo precedente "Atlantique" (2019), non poche le autocitazioni, a iniziare dall'ambientazione marina dell'incipit.

21/12/2024

cast:

Nadia Vihoutou Kponadou, Bicarel Gnikpo, Micheline Ayinon, Dowoti Desir

regia:

Mati Diop

titolo originale:

Dahomey

distribuzione:

Les Films du Losange, MUBI

durata:

68'

produzione:

Les Films du Bal, Fanta Sy

sceneggiatura:

Mati Diop

fotografia:

Joséphine Drouin-Viallard

montaggio:

Gabriel Gonzalez

musiche:

Wally Badarou, Dean Blunt