Strada a doppia corsia

di Monte Hellman

drammatico, on the road | Usa (1971)

Non c’è alcuna intenzione di essere oscuro. Solo quella di non sottolineare l’evidenza

Monte Hellman

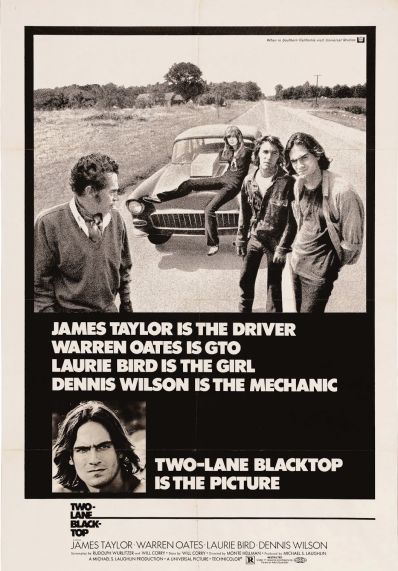

Affermava il pittore realista Edward Hopper che l'arte americana è di per sé universale. Si potrebbe anche evitare di dare risalto ai propri caratteri nazionali e locali perché tanto, sosteneva, non si può in ogni caso prescindere da essi. La pittura del silenzio di Hopper è solo uno dei leitmotiv che caratterizzano il cinema americano degli anni settanta, a quel lento disfacimento dell’American Way che rivela pian piano la sua utopica consistenza. Un filo conduttore che rimanda al cinema di Monte Hellman e a "Two-Lane Blacktop", autopsia di una nazione smarrita, alienata e terribilmente sola (Fig. A). Un "viaggio verso nessuna direzione" citando il suo testamento cinematografico del 2010, dove la maschera dell’on the road è il pretesto per perdersi in territori che riflettono sulla condizione esistenziale umana e insieme cinematografica (uno “stato delle cose” per dirlo con le parole di Wim Wenders). Nel 1971, anno della sua prima uscita, fu considerato un cinema di genere low budget senza molte pretese, diretto da una pecora nera della New Hollywood, un loser. Oggi, a cinquant’anni esatti, si attesta come uno dei più vividi ritratti di un’intera epoca.

Formazione teatrale, montatore apprendista, intellettuale legato alle opere e ai pensieri di Beckett, Camus e Sartre. Monte Hellman è, come già anticipato, un corpo estraneo all’interno della ristrutturazione del cinema americano. La sua prima teatrale è eloquente: "Aspettando Godot" di Beckett messo in scena come western. Lo stesso western che ambienta gli scenari de "La sparatoria" e "Le colline blu", entrambi diretti nel 1966 ed entrambi affidatigli dal suo mentore Roger Corman [1]. Hellman insiste dunque sul cinema di genere (non potrebbe essere altrimenti con il gigante di Detroit al suo fianco) ma la sua natura intellettuale lo porta a instaurare un archetipo allegorico primariamente improntato alla natura sociopolitica del suo paese. Le lunghe camminate nel deserto di Willet Gashade e Billy Spear, ad esempio, sono i passi sofferti e stanchi, senza nessuna direzione, di un Paese sconvolto a seguito dell’omicidio Kennedy. "Sono due modi diversi di guardare non tanto il problema del suo assassinio quanto i nostri stessi sentimenti nei confronti di tale problema. 'La sparatoria' esamina il nostro orrore di fronte al mistero di quella morte e 'Le colline blu' è un’espressione dello shock che si prova quando a qualcuno succede una cosa completamente inattesa, che non si riesce a impedire" [2].

Fig. A

La nascita di “Strada a doppia corsia” non può discostarsi di molto. Hellman abbandona il western e approda a un altro classico film di genere, l’on the road. Anche l’America nel frattempo aveva messo in atto la sua trasformazione: fuori il democratico Lyndon Johnson e dentro il repubblicano Richard Nixon. Ma questo non ferma certo il viaggio di una generazione in (sfiduciante) attesa di un cambiamento che non solo tarda ad arrivare, ma che sembra ripetersi all’infinito nella snervante staticità degli accadimenti e nell’alienazione verbale e gestuale dei personaggi, vittime di una crisi identitaria senza precedenti nella storia della nazione.

Da una prospettiva puramente seminale, è lampante l’influenza che a livello manifesto la pellicola di Hellman deve a "Easy Rider", girato appena due anni prima da Dennis Hopper. Ma se si esclude il genere di riferimento e le simbologie legate alla strada e alla direzione intrapresa dai protagonisti, le due pellicole sono in realtà profondamente differenti, se non opposte: Hellman rinuncia al patriottismo nazionale, a qualsiasi critica, lobotomizza i suoi personaggi e li disaffeziona al paesaggio americano. Annulla la sfrenata musica della controcultura per lasciare spazio al caotico rombo dei motori. Non c’è la via di uscita, la ribellione/reazione simboleggiata dalla droga. "Gli elementi di raccordo e di costruzione dello sguardo e dello spazio tipici del cinema classico si organizzano in una trama che perde per strada il proprio fine" [3].

California, 1971. Due uomini senza nome, un pilota e un meccanico, viaggiano senza meta verso l’east coast sopravvivendo grazie a corse d’auto clandestine. Il loro percorso è inframmezzato da vacue peripezie che vedono coinvolti una ragazza autostoppista e un eccentrico pilota di un auto sportiva. Già dalle prime sequenze Hellman trascura corpo, gesta e voci degli attori per dare risalto al frastuono e ai dettagli della Chevrolet 55 che viene prontamente dissezionata, smembrata dal meccanico (Fig. B) che gli presta le prime cure con maniacale e cronenberghiana ("Fast Company", "Crash") devozione. Come nel cinema di Bresson, i personaggi sono privati del sostegno recitativo e il rapporto empatico tra essi è ridotto all’osso (si pensi alla sequenza dell’incontro tra i due protagonisti e la giovane autostoppista). Non a caso Hellman scrittura tre attori non professionisti: il cantautore James Taylor, il batterista dei Beach Boys Dennis Wilson (coinvolto due anni prima in una ambigua relazione con Charles Manson e i suoi adepti) e l’appena maggiorenne Laurie Bird che morirà suicida otto anni più tardi. A tutti loro preme muoversi: "Dovevamo andare al Grand Canyon ma lui ogni cinque chilometri continuava a fermarsi…" lamenta la giovane autostoppista riferendosi al precedente compagno di viaggio.

Fig. B

Tra essi compare Warren Oates, unico attore affermato che ha già preso parte a decine di cult diretti da Sam Peckinpah, Gordon Douglas e Burt Kennedy. La seconda parte del film è difatti in larga parte focalizzata nella caratterizzazione del suo personaggio, nella reiterata e menzognera simulazione della realtà come mero spirito di sopravvivenza. Un’esigenza di omologazione che i ragazzi riconoscono subito: "di auto come la sua ce ne sono un sacco, si assomigliano tutte quante". La scommessa, quella che dovrebbe rappresentare in teoria il fulcro narrativo dell’intero film, è nella pratica l’incursione teatrale di Hellman, un "Aspettando Godot" pervaso da dialoghi sconnessi ed esistenziali. "L’uomo è condannato a essere libero" sembra presagire la pellicola, attingendo da Sartre. Ma anche solo: come sottolinea Bazin, "ogni epoca cerca il suo, cioè la tecnica e l’estetica che meglio possano captarlo, trattenere e restituire ciò che si vuole captare della realtà […] Far vero, mostrare la realtà, tutta la realtà, nient’altro che la realtà" [4]. E la solitudine massivamente evocata dal realismo di Hopper è in tal senso inequivocabile. Nel commento dell’edizione DVD della Criterion, anche lo sceneggiatore Rudy Wurlitzer avvalora la tesi secondo la quale la competizione non porta ad alcun cambiamento esistenziale, rafforzando, per contro, il cul de sac narrativo.

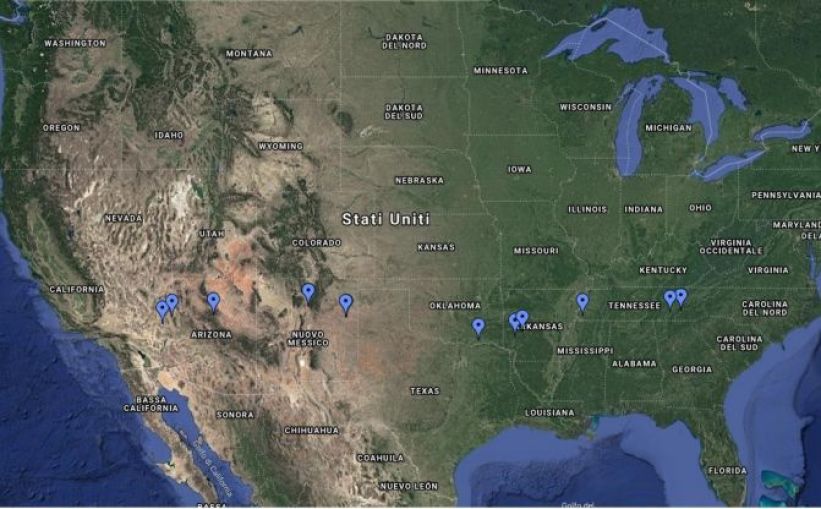

Così pure il mito americano della strada, della libertà è, per l’appunto, solo un mito: non c’è climax, nessun viaggio simbolico, nessuna riscoperta del Paese, solo i "dettagli insignificanti della vita quotidiana" [5] tanto cari a Hellman. L’attraversamento dell’America, le continue destinazioni evocate e mai raggiunte, l’automobile come icona americana, sono palesi elementi chiave in grado di raccontare il mito della frontiera, del viaggio, della scoperta. Ma a Hellman interessa più evidenziare il ciarlare dei suoi personaggi anziché l’esperienza che essi ne possono trarre nella rifondazione del Paese. "Dopo Washington ce ne andremo in Florida, ci sono delle spiagge splendide laggiù" (pilota), "Da Washington andremo a New York" e "Perché non andiamo a Chicago?" (GTO) e ancora "Abbiamo pensato di andare a Columbus, in Ohio" (meccanico) solo per citare alcuni dialoghi. Solo Hellman non rinuncia a girare davvero in giro per l’America, dalla California all’Arizona, dal Nuovo Messico all’Oklahoma, dall’Arkansas al Tennessee (Fig. C). Se i suoi personaggi sono insomma privi dei valori del Mito e della propedeuticità dell’ambiente americano, per contro, il regista ne sottolinea le variazioni e investiga privatamente sul significato socioculturale allo stesso modo di quanto farà nella sua Germania Wenders due anni più tardi con "Alice nelle città".

Fig. C - A questo link la mappa delle locations di Hellman per la realizzazione del film

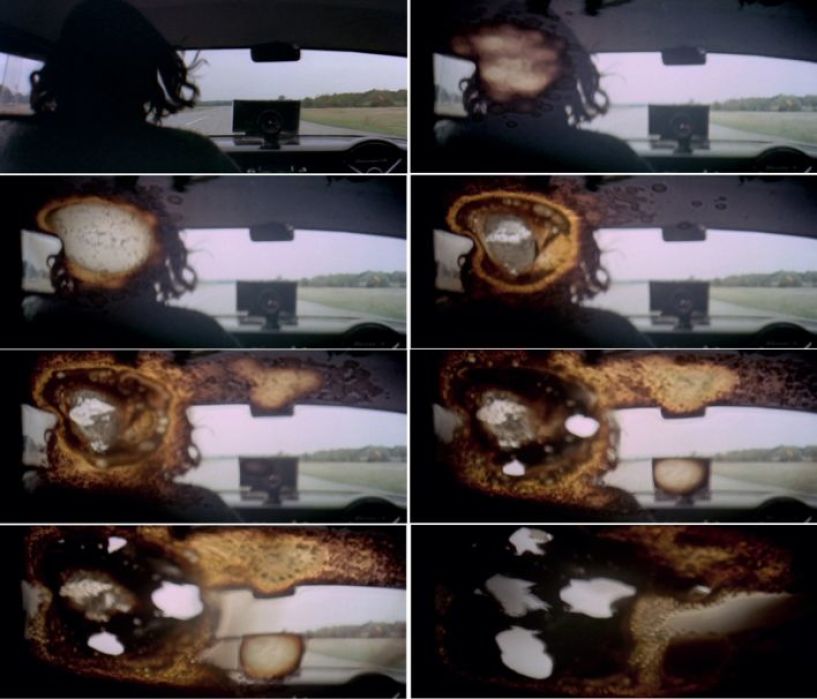

La terza parte avvicina sempre più i personaggi alla morte (della pellicola). L’incidente d’auto che coinvolge la Chevrolet, il passaggio verso il cimitero che GTO offre all’anziana e alla giovane nipote rimasta orfana (non a caso per via di un incidente automobilistico che ha mietuto le vite dei suoi genitori). Lo stesso GTO che rendendosi conto del punto di non ritorno del pilota gli intima che "non si può vivere solamente di velocità o finisce di essere come l’eroina: ti succhia tutta la vita". Anche la ragazza cerca un nuovo stimolo esistenziale e abbandona la scena. Come sottolineano brillantemente Alberto Morsiani e Giacomo Manzoli, i finali di Hellman coincidono spesso con il suicidio del protagonista, reale o metaforico [6]. In "Strada a doppia corsia" la questione è spinta alle estreme conseguenze. "Solo il fuoco che brucia la pellicola è in grado di staccare la spina del dialogo fra regista e spettatore, che parte in un punto qualsiasi e potrebbe proseguire all’infinito" [7]. L’escamotage della pellicola che brucia (Fig. D) rappresenta dunque l’eutanasia che permette ai protagonisti di porre fine al loro frenetico, compulsivo agitarsi sulla scena della vita.

Per rappresentare tutto questo Hellman ebbe a disposizione per la prima volta un budget più che dignitoso e una major come la Universal a supportarlo. Ma i tempi non erano ancora maturi e il pubblico non concepì il motivo di una rinuncia così significativa del montaggio, strumento cardine del cinema narrativo americano. Possiamo dire di più, "Two-lane blacktop" fu la pellicola che annientò definitivamente la carriera registica di Hellman, che continuerà a fare film nel quarantennio successivo senza che la critica e i media ne curino più l’interesse, neanche dopo aver contribuito alla nascita artistica di un certo Quentin Tarantino, coproducendo "Le Iene" nel ventennio successivo. Diventò in sostanza, egli stesso un personaggio dei suoi film, l’ennesima vittima di una crisi identitaria generazionale, il capro espiatorio di un cinema in perenne bisogno di movimento ma che non era in grado (non voleva) leggere in sé stesso una staticità figlia della propria epoca.

Fig. D

Note:

[1] L'importanza della produzione di Corman è legata altresì ad autori quali Jack Nicholson, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme e molti altri.

[2] Monte Hellman intervistato da Michel Clement in "Positif". N. 150, maggio 1973.

[3] Michele Fadda in "American Stranger. Il cinema di Monte Hellman", Cineteca di Bologna, 2009, pag. 10.

[4] André Bazin in "Che cosa è il cinema?", Garzanti, 1999, pag. 99.

[5] Monte Hellman intervistato da Michel Clement in "Positif". N. 150, maggio 1973.

[6] Alberto Morsiani in "American Stranger. Il cinema di Monte Hellman", Cineteca di Bologna, 2009, pag. 15.

[7] Giacomo Manzoli in "American Stranger. Il cinema di Monte Hellman", Cineteca di Bologna, 2009, pag. 51.

Bibliografia:

"American Stranger. Il cinema di Monte Hellman" a cura di Michele Fadda (2009), Edizioni Cineteca di Bologna

"Monte Hellman: His Life and Films" di Brad Stevens (2010), McFarland & Company Inc.

09/01/2021

cast:

Warren Oates, James Taylor, Dennis Wilson, Laurie Bird

regia:

Monte Hellman

titolo originale:

Two Lane Blacktop

distribuzione:

Universal Pictures

durata:

102'

produzione:

Michael Laughlin Enterprises

sceneggiatura:

Rudolph Wurlitzer, Will Corry

fotografia:

Jack Deerson

montaggio:

Monte Hellman

musiche:

Billy James